Tabou jusqu’il y a encore peu, le sujet est désormais traité à toutes les sauces…

« I hate being bi-polar. It’s awesome. »

En revendiquant haut et fort ses troubles mentaux sur la couverture de Ye, son huitième et dernier album solo en date, Kanye West a rejoint la longue liste des rappeurs qui ces dernières années se sont épanchés sur disque ou dans les médias sur leurs tourments internes.

Childish Gambino, XXXTentacion, Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert, Mac Miller… qu’il s’agisse de dépression ou de bipolarité (dans un premier cas, une perte de vitalité qui porte atteinte à la capacité à fonctionner et gérer les situations au quotidien, dans le second cas un état dépressif entrecoupé de périodes plus rares où la personne ressent agitation, élévation de l’humeur et idées de grandeur), c’est à se demander qui aujourd’hui ne se réclame pas d’un tel diagnostic.

« Never complain, never explain »

Le constat quoi de quoi surprendre surtout si l’on considère le rapport que le rap a très longtemps entretenu non seulement à l’égard de ces pathologies, mais l’égard même de toute idée d’introspection.

Issus de ghettos décrits comme des zones de guerres où la violence et l’argent font la loi, les rappeurs ont en effet très vite adopté cette posture somme toute assez traditionnelle qui voudrait que partager ses sentiments à la face du monde révèle de la faiblesse, qu’un homme digne ce nom (et a fortiori un « real nigga ») sait se contenir dans la sphère publique – et tant pis si à force d’egotrip cette virilité tourne à la caricature.

Quant au début des années 90 des groupes rock comme Nirvana jouent la carte du mal-être ou que les chanteurs r&b roucoulent leurs amours perdus, les textes de l’alpha-rappeur se limitent eux à sa ville, à son gang et aux b*tches qu’il fourre sans mettre la langue, les plus fragiles étant abondement moqués justement à cause de leur fragilité.

Nulle question alors de concéder la moindre défaillance, ou pire, d’admettre avoir besoin d’une aide extérieure : voir un psy est considéré au mieux comme un problème de riches, voire comme « un problème de blancs » (pour citer Joe Budden qui a connu les joies du divan dès l’adolescence).

Si cet archétype du « super-héros » connaît de çà et là quelques exceptions (sur Suicidal Thoughts Notorious BIG menace de s’ouvrir les veines et de s’en coller une dans la tête avant de passer l’acte ; schizophrène et paranoïaque, Scarface des Geto Boys cultivait un peu malgré lui l’image du « rappeur fou », cf. Mind Playing Tricks on Me), il ne va pas moins perdurer jusqu’au milieu des années 2000.

Kanye, encore lui

Dans un rap qui se fait de plus en plus mainstream, l’influence d’une société occidentale qui se plie de plus en plus aux « tyrannies de l’intimité » (transparence, peopolisation, réseaux sociaux, victimes qui deviennent des héros…) se fait de plus en plus sentir.

Déjà très « moi je » à la base, les rappeurs finissent par s’engouffrer dans ce narcissisme de téléréalité quand le gangsta rap pique définitivement du nez circa la seconde partie des années 2000.

Principal artisan de ce changement de paradigme, Kanye Omari West est celui qui, dans un premier temps, gagnera la guerre culturelle face à 50 Cent en écoulant plus de Graduation que de Curtis en 2007 (fini les histoires de crédibilité de rue, voire même fini les histoires de rue), mais aussi et surtout en sortant le super emo 808s And Heartbreak l’année suivante.

Au-delà de sa tonalité musicale (même si la forme très autotunée n’est pas sans influencer le fond), 808s marque un profond tournant. Très affecté par le décès de sa mère et la rupture avec sa fiancée de l’époque, West livre un disque quasi-concept aussi intimiste que torturé où il délaisse complétement les surmois d’antan. Un disque qui va influencer dans l’œuf toute une nouvelle école qui pointe le bout de son nez (Future, Tyler the Creator, Kid Cudi…).

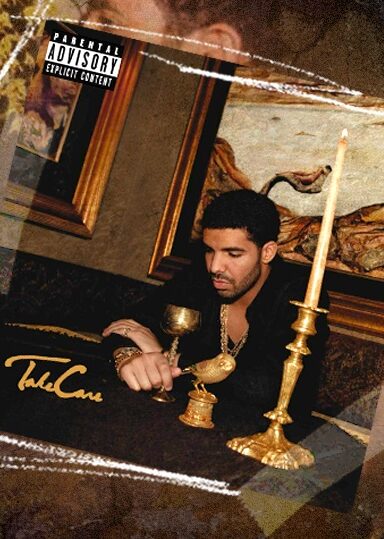

Parler de soi, de soi et encore de soi devient ainsi la norme, quitte à ce que la frontière entre lyrics et journal intime adolescent se fasse de plus en plus floue (genre 400 occurrences du mot « je » en 14 piste sur le Thank Me Later de 2010 de Drake).

Et la dépression dans tout ça ?

C’est-à-dire qu’à force d’ouvrir grandes les portes de leur intimité, les rappeurs vont se laisser aller à confier leurs insécurités (déceptions sentimentales, rapport au succès, moments de doutes…), avant de passer petit à petit la seconde en abordant carrément les thèmes comme l’anxiété, la psychanalyse, et même les tendances suicidaires.

Terminé le temps où les incartades à la chaîne d’un Gucci Mane ou d’un DMX étaient scrutées Twitter dans une main et popcorn dans l’autre, les années 10 sont celles qui voient Kendrick Lamar admettre sans fard son combat contre la dépression sur i (2014), Kid Cudi écrire une lettre ouverte sur Facebook avant d’aller se faire interner en rehab (2016), Lil Uzi Vert envisager de se foutre en l’air suite à une énième rupture avec sa girlfriend sur XO Tour Llif3, et même Jay Z, pourtant ex « surhomme » du game, évoquer son thérapeute sur 4:44 (2017).

Cette évolution des mœurs est en parallèle accélérée par la démocratisation des drogues médicinales au sein de la nouvelle génération.

Au déjà pas très festif syzzurp, à liste des stupéfiants en vogue viennent s’ajouter Percocet, Oxycontin, Lexapro et autres « Xanny » dont les effets provoquent léthargie et inhibition de l’activité cérébrale, aggravant ainsi l’état dépressif de consommateurs déjà pas vraiment portés sur le yolo.

À LIRE AUSSI

Les drogues préférées des rappeurs [DOSSIER]

Le piège de la glamourisation

Cette place toujours plus accrue des maladies de l’âme au sein de la culture ne va cependant pas sans poser quelques questions. De la même façon qu’il fallait autrefois se la jouer thug coûte que coûte, l’affliction de certains emcees paraît un peu trop relever de la mise en scène pour être honnête.

[Dans un même registre, voir les reproches adressés à la série 13 Reasons Why qui traite du suicide.]

Certes le spleen ou la mélancolie (ce « bonheur d’être triste ») comptent depuis toujours parmi les sentiments qui inspirent le plus les artistes, mais il y a de quoi se montrer circonspect devant certains textes qui font de la dépression ce qu’elle n’est pas, ou en tout cas ce qu’elle n’est pas pour 99% des personnes concernées (celles qui dans la vie ne font pas star du rap comme métier).

Cf. Future qui sur Codeine Crazy raconte se taper des mannequins pour soigner sa condition, ou Isaiah Rashad qui sur Heavenly Father se demande s’il fêtera un jour ses 25 ans tant claquer son oseille et coucher avec des meufs le lasse.

Loin des flashs, dépression et bipolarité tendent plutôt à se manifester via toute une série de symptômes pas des plus sexy qui sont eux étonnamment passés sous silence : incurie, troubles de la libido, prise de poids, irritabilité, problèmes digestifs…

Qui a dit que le rappeur dépressif est le nouveau gangsta rappeur ?